En face, dans cette rade de Sainte-Marie, se trouve les vestiges de l’épave du navire Le René. Ce malheureux épisode fait partie des 15 autres naufrages qui ont été recensés sur la côte maritime de Sainte-Marie.

“Le 6 septembre 1886, Le René, navire en provenance de Pondichéry, avec dans sa cale des épices et des vivres, avait à son bord treize hommes d’équipage et son Capitaine M. Lebreton…

Audio

Gare Ferroviaire : 1882 – 1963

A partir de 1858 émerge l’idée de la construction d’un chemin de fer à La Réunion. L’industrie sucrière, le déplacement des marchandises et des hommes l’exigent.

En 1878, lors des travaux, le pont de la Ravine des Chèvres, construit depuis 1752, a dû être surélevé pour le passage du train. Huit ponts métalliques sont construits à Sainte-Marie tout au long du littoral, parallèle à la route nationale…

Audio

Ces canons sont les vestiges du patrimoine maritime de la ville. Régulièrement accostée à partir de 1687, l’île placée sur la trajectoire de la route des Indes, garantissait des vives aux navigateurs et un contrôle du commerce dans la zone.

En, 1735 la Compagnie des Indes Orientales décide d’ériger des batteries d’artillerie le long de ses côtes pour empêcher le débarquement des bateaux ennemis.

Audio

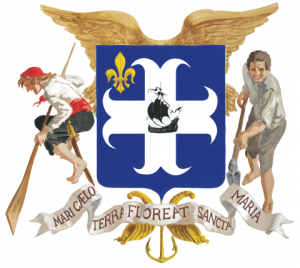

Le blason de la ville

Le blason de la ville

Le blason officiel de la ville de Sainte-Marie représente son passé immuable et ce qui l’a construite. Il se compose d’une croix bleue azur, en son cœur un navire, pour le passé maritime de la ville. Dans un coin une fleur de lys d’or, rappelant la monarchie française et plus particulièrement la dynastie de Bourbon. Dynastie qui a un temps, donné son nom à l’île. Elle fût appelée Île Bourbon du début de la colonisation en 1642 jusqu’en 1794, puis de 1810 à 1848. Les deux ailes représentent l’histoire de l’aviation liée à Sainte-Marie. Ces armoiries de la ville représentent symboliquement la vision de la ville d’hier et d’aujourd’hui. Par mer, par ciel, par terre, Sainte-Marie fleurira.

La table d’identification des naufrages

La Confrérie des Gens de la Mer propose un référencement des naufrages autour de l’île de La Réunion.

Des fiches explicatives détaillées sont téléchargeables au format PDF pour chacun des naufrages répertoriés.

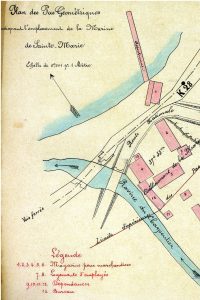

Le site de La Marine de Sainte-Marie englobe le débarcadère, ses bâtiments de stockage et les axes de transport des marchandises. Ils se situent dans cette petite anse proche de l’embouchure de la ravine Charpentier, à proximité immédiate du centre-ville.

Le débarcadère de Sainte-Marie a connu de nombreux propriétaires, son premier concessionnaire a été Jacques-Marie chevalier de Tromelin, en 1827, puis Jean-Baptiste Biberon, en 1850.

Audio

En 1733, Domingue FERRER, le second époux d’Anne MOUSSE et ses enfants réalisent le vœu de leur mère par le don de 5 hectares de terrain. Ce cimetière est issu de cet héritage.

Au 18ème siècle le législateur a introduit un mur de séparation entre la partie réservée aux libres et celle aux esclaves. A Sainte-Marie cette règle n’a pas été respectée, les maîtres et les esclaves ont été inhumés côte à côte.

Audio

En 1729, Domingue Ferrero, construit une petite chapelle située au sommet d’un cap, visible de très loin, dédiée à Sainte Anne. Elle porte le nom de « Chapelle Blanche ». Anne MOUSSE, y est ensevelie à sa mort, le 19 mars 1733.

En 1745, les représentants de l’église sont autorisés par la Compagnie des Indes à construire ce lieu de culte et son presbytère. Le quartier devient la paroisse de Sainte-Marie.

Audio

Mausolée du Bienheureux Frère Scubilion

Jean-Bernard Rousseau est né le 22 mars 1797 à Annay-la-Côte, dans l’Yonne. En 1822, il entre à l’Institut des Frères des Écoles chrétiennes sous le nom de Frère Scubilion. Il débarque à l’île Bourbon en 1833, à l’âge de 36 ans, où il enseigne à Saint-Benoît, puis à Saint-Paul. Il est nommé à Saint-Leu en 1843, où il va après ses journées de classe, à la rencontre des esclaves dans les habitations pour les alphabétiser et leur enseigner la catéchèse. L’apparition de la Vierge dans un village de l’Isère en 1846, l’encourage à faire construire ce sanctuaire dédié à Notre Dame de la Salette en 1864.Cette chapelle, est inscrite aux monuments historiques depuis 2012.Nommé curé de la paroisse de Sainte-Marie en 1857, il le restera la jusqu’à sa mort, le 13 avril 1867, à l’âge de 50 ans. En 1989, lors de la venue du pape Jean-Paul II à La Réunion, il est béatifié. Le mausolée du bienheureux Frère Scubilion, abrite sa dépouille. Il attire tout au long de l’année de nombreux fidèles de toute l’île.Un grand pèlerinage est organisé pour la Fèt Kaf, le 20 décembre, où une messe est célébrée en son honneur sur l’esplanade éponyme à Sainte-Marie.

Né le 25 décembre 1642 à Elven dans le Morbihan en Bretagne. Il quitte la Bretagne pour s’engager comme laboureur auprès de la Compagnie des Indes Orientales, il s’installe dans le comptoir de Fort Dauphin à Madagascar.

En 1676, il est un des rescapés du massacre de Fort-Dauphin et arrive à Bourbon sur le Saint-Robert.

Audio

Ravine Charpentier

La Ravine “Charpentier” tient son nom du surnom que l’on a donné à M. Augustin PANON dit “le Charpentier”.

Né le 5 octobre 1664 à Toulon, artisan très adroit, il s’engage en 1689 à Nantes et débarque à l’île Bourbon le 5 décembre de cette même année à bord du Saint Jean-Baptiste.

Le 7 avril 1697, la Compagnie des Indes Orientales lui attribue la concession de la Mare. Celle-ci est délimitée vers l’Ouest par la Rivière des Pluies et vers l’Est par cette ravine qui gardera le nom de Charpentier.

Il décède le 3 août 1749 en laissant de nombreux héritiers et alliés qui continuent à faire fructifier ses nombreux biens.

Les Banians

Les Banians

L’accès à l’eau potable

L’accès à l’eau potable

A Sainte–Marie, le développement du réseau d’eau potable démarre au 19ème siècle avec l’édile Marie François Blémur DE LA HOGUE, qui pendant sa mandature de 1835 à 1840 s’attèle à l’accessibilité aux sources dans la commune. C’est en 1846 que Henri Martin FLACOURT, maire de la commune de 1842 à 1851, inaugure la première fontaine publique au centre–ville.

Essentiel à la vie de la communauté, les fontaines permettaient aux habitants de se désaltérer ou encore à remplir leur “fer blanc”. Elles tenaient un rôle majeur tant pour la lutte contre les maladies virales que pour les relations sociales de la communauté. La problématique de l’eau a toujours été au cœur des débats des conseils municipaux de la ville. La construction et l’entretien de réseaux d’eaux sont vecteur de développement social et économique.

Mosquée Bibi Mariam

Dans les années 30, une petite mosquée en bois est construite à l’initiative de la famille CADJEE dans cette rue commerçante du centre-ville de Sainte-Marie.

Ce lieu de culte discret, orné d’une porte en bois vernis accueille régulièrement les passagers de l’aéroport Roland Garros avant ou après leur voyage.

Cet héritage est entretenu aujourd’hui par l’association Djamaat. Il est le témoin de l’histoire des engagés sur la commune. Au lendemain de l’abolition de l’esclavage, la communauté indienne a contribué à la diversification de la population et au soutien de l’économie réunionnaise.

Ce bâtiment au cachet colonial s’inspire des villas néoclassiques avec une maçonnerie en pierres basaltiques taillées, construite sur deux niveaux avec des varangues. Il est inauguré en 1860 par le Maire Benjamin VERGOZ.

Fortement endommagé par le cyclone Jenny en 1962, le bâtiment a été restauré et repeint en blanc dans la même année. Il a fait l’objet de travaux de modernisation et d’extension en 1980. Malgré des améliorations le bâtiment a su conserver ses façades authentiques.

Audio

Ancre à jas de bois

La commune compte dans son patrimoine de nombreux trésors. La Confrérie des gens de la Mer en a apporté la preuve en remettant à la commune un compte rendu d’observation sur cette ancre. Les recherches de l’association ont permis de caractériser la typologie de l’ancre mais n’ont cependant pas permis pour le moment de proposer une datation exacte de cette ancre à jas de bois. Il s’agira désormais de mettre en corrélation les naufrages répertoriés à Sainte-Marie avec les navires naufragés utilisant ce type d’ancre.